कल गुज़रे ज़माने के मशहूर अभिनेता राजेंद्र कुमार का जन्म दिवस था, कल रात टीवी पर उनकी हिट फिल्मो के गीत आ रहे थे, जब मैंने चैनल देखा तो उस समय सूरज फिल्म का “कैसे समझाऊँ बड़ी नासमझ हो” सदाबहार गीत चल रहा था, स्क्रीन पर राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला ने जैसे जादू बिखेर रखा था और पीछे से हसरत जयपुरी के शब्दों को शंकर जयकिशन ने एक ऐसे संगीत में पिरो रखा था जो कानो से सीधा दिल में उतरता चला जाता है ।

मै ही नहीं, साथ बैठे मेरे माता पिता भी एकदम मंत्रमुग्ध हो कर टीवी की ओर देख रहे थे। गीत के समाप्त हो जाने के बाद भी जैसे उसका असर बना हुआ था जिसे कोई तोडना नहीं चाहता था। क्या जादू था यह ?

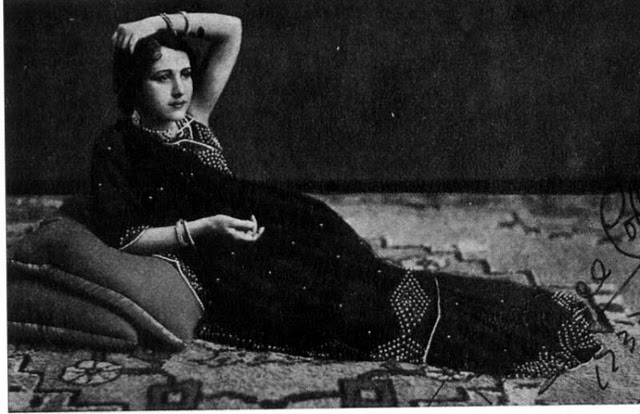

यही कल सुबह भी हुआ था, इत्तेफ़ाकन कल सदाबहार गायिका स्वर्गीय गीता दत्त जी की पुण्य तिथि भी थी, सुबह काम पर आते हुए जैसे ही आल इंडिया रेडियो गाड़ी में बजा, पहला गीत, फिल्म कागज़ के फूल का अमर गीत “वक़्त ने किया, क्या हसीं सितम” था। ऐसा जान पड़ता था की मानो गीता दत्त ने अपने दिल का पूरा दर्द सुरों में घोल कर उसे उस गीत में उड़ेल दिया था, जो बजे तो सीधा कहीं रूह को छू जाए ।

कुछ तो बात थी उस ज़माने में, जब सिनेमा का जादू सबके सर चढ़ के बोलता था, कुछ तो था उस दौर की फिल्मो में की आज भी उनका असर बना हुआ है। हम लोग जो उन फिल्मो के आने के कम से कम चालीस साल बाद इस दुनिया में आये, वो भी इनके असर से अछूते नहीं रह पाये ।

शायद वो दौर ही अलग था, वो लोग ही कुछ और थे, सृजनात्मकता आज़ाद भारत के बदलते विचारों के एक नए परिवेश में पुनर्जन्म ले रही थी और कला का पूर्णतयः व्यवसायीकरण अभी हुआ नहीं था। सुना है, इप्टा के उन दिनों में बलराज साहनी, इस्मत चुगताई हसरत जयपुरी और कैफ़ी आज़मी साथ बैठा करते थे, पृथ्वी थिएटर की भीड़ कुछ अलग ही थी, क्या दिन होंगे वो ?

क्या रंग होता होगा आसमान का उन दिनों ? इन बातों के बारे में कभी बैठ कर सोचो तो मन भीग सा जाता है । हैरानी होती है आज कल के सिनेमा को देख कर, क्या हो गया ? कहाँ चले गए ये लोग, किन विचारो को और किस दर्शक को ध्यान में रख कर ये आज कल की अधिकांश फिल्मे बनायीं जा रही हैं, किसी विशेष का नाम नहीं लूँगा, समझने वाले समझ ही गए होंगे ।

ऐसा क्या हो गया की कलाकारों और फिल्मकारों को अपनी रचनात्मक तुष्टि के लिए और अपना रोज़गार जारी रखने के लिए अलग अलग फिल्में बनानी पड़ी सामाजिक, यथार्थवादी और मनोरंजक फिल्मो अलग अलग भागो में बाँट दी गयी और देखने वाला ठगा सा खड़ा रह गया । बॉक्स ऑफिस जिम्मेदार था शायद, बॉक्स ऑफिस ही होगा , पहले ये सौ करोड़ी क्लब कहाँ थे ? पहले तो जुबली कुमार हुआ करते थे, सुपर स्टार हुआ करते थे, शोमैन हुआ करते थे, फार्मूला फिल्मे थी तो सही लेकिन फॉर्मूले अमूमन बड़े ही स्वस्थ और ज़िम्मेदार तरीके से दर्शको के सामने रखे जाते थे ।

फिल्मे सिर्फ आदमी का मनोरंजन ही नहीं करती थी , बल्कि समाज को एक दिशा भी प्रदान करती थी, तमाम फिल्मो को उदाहरण स्वरुप ले लीजिये, डॉ कोटनीस की अमर कहानी, दो आँखे बारह हाथ जैसी अंतर्मन को छू जाने वाली फिल्मो हो या श्री ४२०, छलिया जैसी नेहरू के उभरते हुए सोशलिस्ट भारत की असल तस्वीर को दर्शाती फिल्में, उपकार और नया दौर जैसी दिशा देने वाली फिल्मे और मुग़ले आज़म जैसी ऐतिहासिक परिवेश को दर्शाती फिल्में।

गली कूचों में इन फिल्मो के गीत गूंजते रहते थे, सीधे सादे देशवासी इन गीतों में अपने भाव खोज लेते थे और इन फिल्मों में अपने सपने जी आते थे । मेरी माँ आज भी कहीं इन गानो के स्वरों को सुन कर ठिठक जाती है, पिताजी की आँखों की चमक उस दौर के सिनेमा के प्रभाव को बताते हुए बढ़ जाती है और जब वो कहते हैं तो वाक़ई लगता है की हम लोगों ने क्या देखा है , असली सिनेमा तो वही था , तकनीक उन्नत हो गयी सिनेमा पीछे रह गया, संगीतकार साउंड इंजीनियर में कब तब्दील हो गए पता ही नहीं चला, मेथड एक्टिंग करता हुआ कलाकार कब दर्शक से संवाद बनाना ही भूल गया इसका एहसास तक ना हुआ ।

आज इंटरनेट के ज़माने में कुछ खोजी लोगो के माध्यम से पता चलता है की मधुमती से लेकर चलती का नाम गाडी तक के गीत किन्ही पश्च्यात धुनों को चुरा कर बनाये गए हैं । ओ पी नय्यर से लेकर एस डी बर्मन तक कोई इससे अछूता नहीं रहा, मै कहता हूँ परवाह नहीं, इन फिल्मो के गीतों ने हम सबको पीढ़ी दर पीढ़ी इस कदर छूआ है की इनकी मौलिकता पर सवाल उठाने की कभी ज़रुरत ही नहीं आन पड़ी. बताईये कौन है जो “सुहाना सफर” सुन कर झूम नहीं उठता है, या जिसने बारिश में कभी भी “एक लड़की भीगी भागी सी” नहीं गुनगुनाया है । नहीं जानते न ऐसे किसी को तो फिर सोचिये क्या अर्थ रह गया है आजकल की उन फिल्मो का जो ना तो मनोरंजन ही कर पाती हैं ना ही कुछ अर्थ प्रदान कर पाती हैं ।

फिल्मों को समाज का आइना भी कहा गया है और यह सत्य भी है । आज समाज को परस्पर आइना दिखने वाली ज़्यादा फिल्मे नहीं बन पा रही हैं क्योंकि आज ऐसे ज़्यादा लोग ही नहीं बचे हैं जो इनका मूल्य समझ कर उसके अनुरूप काम करें । आज उपकार जैसी फिल्में नहीं बनती क्योंकि आज कोई लाल बहादुर शास्त्री किसी मनोज कुमार को उनके “जय जवान जय किसान” के नारे को जनमानस तक पहुँचाने के लिए नहीं कहता । क्योंकि कोई राज कपूर आज उस राजू नाम के शख्स को परदे पर उतरने की हिम्मत नहीं करता जो पैबंद लगी पतलून पहनता था, जिसकी बातों में मासूमियत थी और दिल में साफगोई, और इसीलिए शायद आज कोई छोटे बच्चो को पढ़ाती हुई टीचर उस नीली आँखों वाले लड़के से सच्चा प्रेम नहीं कर पाती ।

उन दिनों के बरसात में भीगने से दिल के डरने से लेकर आज के दौर में पानी के आग लगाने के इन चालीस पचास वर्षो के सफर में बहुत कुछ बदल गया । बेचारा दर्शक उस राजू की तरह ही ठगा से खड़ा रह गया और पीछे पार्श्व में बजता रहा “मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के” , खैर छोड़िये, हमारे सिनेमा के दिशाहीन होने या यूँ कहिये की पटरी से उतरने की शुरुआत जो एक बार हुई तो फिर दोबारा कोई कुछ भी करके उस पतन को उठा न सका परन्तु इस चर्चा को आगे बढ़ा कर हम और आप ये कोशिश करते हैं की शायद कोई ऐसी तरकीब निकाल लें की वो दौर और उसका जादू दोनों हमारे ज़ेहन में हमेशा के लिए ज़िंदा रहे और हम आने वाले भविष्य को भी वो हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग एक विरासत के रूप में दिखा सकें ।

आजकल के सफलतम फ़िल्मकार और उनसे जुड़े लोग जो फिल्मे बना रहे हैं वो जनता को पसंद भी आती हैं और भरपूर कारोबार भी करती हैं। इनके बारे में लोग कहते हैं की इनको जनता की नब्ज़ पता है, चलिए मान लेते हैं की ऐसा है, लेकिन ये जो नब्ज पकड़ने के साथ मार्गदर्शन करने की भी ज़िम्मेदारी जो इनके कंधो पर थी उसका क्या हुआ ? उसके बारे में क्या विचार है ? भौतिकतावाद इस कदर हावी हुआ की ज़िम्मेदारी सिर्फ दर्शक को सिनेमा घर की सीट तक घसीट कर ले आने तक ही सिमट कर रह गयी, क्या खोया क्या पाया इस पर किसी ने विचार करने की कोई ज़रुरत नहीं समझी ।

एक उदाहरण लीजिये , मान लीजिये की एक फिल्म को ४००० सिनेमाघरों में यदि रिलीज़ किया जाये और औसत टिकट दर १५० रुपये की रखी जाये, यदि प्रति सिनेमाघर दर्शक क्ष्रमता ३०० लोगों के मान ली जाए जो ५० % की दर से भी भरा है, तो एक दिन के चार शो का कुल औसत आता है छत्तीस करोड़ रुपये, रचनात्मकता, सामाजिक ज़िम्मेदारी और नीतिगत व्यवहार आपके ठेंगे से । ये सफलतम कारोबार है जिसमे सब जीतते हैं सिवाए देखने वाले के, जो दिखता है वो बिकता है की तर्ज़ पर यह अनूठा व्यवसाय चल रहा है । सत्य है शायद फिल्में वाक़ई समाज का आइना हैं ।

यहाँ उद्देश इस स्वप्न संसार की छवि खराब करना नहीं है, सिर्फ एक चिंतन है की कहाँ से कहाँ आ चुके हैं हम और किस ओर जा रहे हैं । मन बहलाने को फिल्मे देख लेता हूँ मैं इस ज़माने की वरना सच पूछिये तो दिल तो जा के बस चुका है उस ५० और ६० के दशक की उन फिल्मों में जहाँ बहारे फिर भी आती रहती हैं चाहे माली बदल भी जाये, या पेड़ों की शाखों पे चांदनी सोयी सोयी सी रहती है ।

जब पुकारता चलता हूँ मैं तो जाने कहाँ से एक कश्मीर की कली सामने आ जाती है। उमड़ घुमड़ कर जब घटा आती है और जब रात चाँद के साथ आधी हो चुकी होती है तब मेरी बात भी अधूरी रह जाती है । किसी से मिलते हैं जब बरसात में तो कहीं दूर से एक आवाज़ आती है तुम पुकार लो तुम्हारा इंतज़ार है ।

क्यों खो गए ना उस दौर के जादू में फिर से, सचमुच कुछ अलग ही दौर था वो, बातें तो और भी हैं कहने की, दोबारा बैठेंगे जब एक बार फिर फुर्सत से तो यादें ताज़ा करेंगे और यदि मौका लगा तो उस जादू को देखने की भी कोशिश करेंगे साथ साथ, कुछ वक़्त निकाल कर आइएगा ज़रूर ।

आज के लिए बस इतना ही, समय निकाल कर पढ़ने के लिए शुक्रिया ।